人が直につながり、支え合い、共に暮らす街として注目を集めている『シェア金沢』が、テレビ東京の番組、『カンブリア宮殿』で今年7月21日に紹介されていました。

シェア金沢とは 高齢者、大学生、病気の人、障害のある人、分け隔てなく誰もが、共に手を携え、家族や仲間、社会に貢献できる街。かつてあった良き地域コミュニティを再生させる街。

シェア金沢のホームページ より

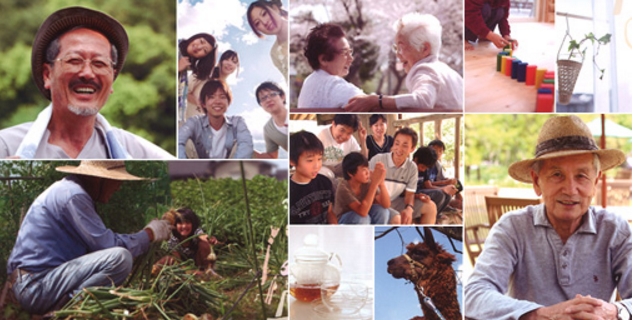

シェア金沢は、石川県金沢市にあり、東京ドームよりやや小さい約11000坪の敷地内に、児童入所施設、サービス付高齢者向け住宅、高齢者デイサービス事業所などの様々な福祉関連の施設や学生向け住宅が混在し、高齢者や障がい者、学生など、およそ70人が一緒に暮らす「多世代共生タウン」となっています。この新しく作られた小さな街に、全国から年間600以上の視察団が訪れるほど、関心を呼んでいます。2015年4月には、安倍首相も視察に訪れました。(記事はこちら です)

敷地内には、クリーニング店やレストラン、売店、天然温泉、キッチンスタジオ、ライブハウス、ドッグラン、アルパカ牧場などもあります。また、就労の場も多くあり、高齢者や障がい者が働きがい・生きがいを持って充実した日々を楽しんでいます。またそのような施設は地域の方々も気軽に利用することができるため、住民とのコミュニケーションが生まれています。

高齢者が安心して暮らし、生きがいが持てる街 シェア金沢で、住民の半数以上を占めるのは32戸のサービス付き高齢者住宅に住む高齢者で、現在入居している人の半分弱が都心からの移住者だそうです。

番組に出てきた鈴木総七郎さん(74歳)は、2年前、配偶者に先立たれ、神奈川県からシェア金沢へ移住して来たそうです。鈴木さんは、日々、敷地内にある畑で野菜作りに汗を流し、さらに、施設内の高齢者向けデイサービスでも働いています。他に障がい児のサポートの仕事もあり、多い月には約100時間働き、約7万円の収入になるといいます。また、高齢者向けデイサービスは、必要となればすぐに利用できるそうです。

学生も障がい者も子どもたちも、みんなが“ごちゃ混ぜ” シェア金沢には、学生や障がい者も暮らしています。

学生用住宅は1DK24㎡、水道・光熱費込みで家賃は4万円と格安です。学生用住宅の入居条件として、シェア金沢内で月30時間のボランティア活動が課せられています。その内容は、高齢者の入浴介助や対話などで、高齢者と若者が交流する恰好の場になっています。

番組では、今年金沢大学に入学した富田康平さんが登場し、18歳の富田さんと80歳のおじいちゃん、74歳の鈴木さんの3人で温泉へ行く様子が放映されました。富田さんは、入浴介助のボランティアとして、80歳のおじいちゃんの背中を流していました。お孫さんのような年代の若者に背中を流してもらい、一緒に温泉を満喫する、幸せそうなおじいちゃん。そして、富田さんの「いろいろな人と交流できて楽しい。楽しみながらボランティアできるのが一番いい。」という言葉や表情から、世代を超えた交流を心から楽しんでいる様子が伝わってきました。

また現在、知的障がいを持つ子どもたち、30人が共同生活をしていて、アルパカの世話もしています。

また、シェア金沢では学童保育も行なわれているため、近くの小学校が終わる時間になると子どもたちが集まってきます。さらに、敷地内には芸術家も住んでおり、そのアトリエも子どもたちの遊び場になっています。 子どもたちも街に溶け込む、まさに多世代交流コミュニティなのです。

シェア金沢は、日本版CCRC シェア金沢は、日本版CCRCだそうです。

CCRCとは、「Continuing Care Retirement Community」の略です。

「アクティブシニアタウン」とも言われていて、1970年代のアメリカで始まったシステムです。アメリカでは現在約2000か所存在しているそうです。CCRCと老人ホームとの大きな違いは、入居時の状況です。一般的に老人ホームは健康に不安を抱えた時に入居する傾向がありますが、CCRCは健康には問題のない方々がセカンドライフを楽しむために入居します。

そして、シェア金沢では、高齢者だけではなくて、障がい者、大学生などを集めて、一緒に暮らすことで、さらなる街づくりを目指しています。

広がる雄谷良成氏の想い このシェア金沢を作ったのは、「佛子園(ぶっしえん)」理事長、 雄谷良成(おおや・りょうせい)氏です。シェア金沢を運営する佛子園は、雄谷氏の祖父が、戦災孤児や障がい児などを預かり、1960年に創設されました。雄谷氏はそうした子ども達と、ひとつ屋根の下で一緒に育ちました。「障がい者が隣にいて当たり前の場を作りたい」という雄谷の想いを具現化したのがシェア金沢なのです。

「元気な人もそうでない人も、高齢者も若い人も、障がいのある人もない人もみんな“ごちゃ混ぜ”になっている。気配を感じるだけですごく温かい場所になる。」と雄谷氏は語っていましたが、番組からは、シェア金沢がまさしくそのような温かいコミュニティになっている様子が伝わってきました。

そして、雄谷氏が提案する「高齢者や障がい者が一緒に支え合う街作り」は、全国に広がり始めているそうです。生きがいを持ち、人々が触れあい支え合えるコミュニティ作りが始まっているのです。

最後に、『カンブリア宮殿』のインタビュアー、村上龍氏が今回の編集後記で述べていた言葉に光を感じましたので、ご紹介させていただきます。

「やってあげる」「やってもらう」がベースの福祉は、やがて破綻する。世の中にはいろいろな人がいて、それぞれ助け合って生きている、だから社会的に必要とされない人は存在しない、「佛子園」の哲学は、人の原点である。