周りから「無理だ」と言われても

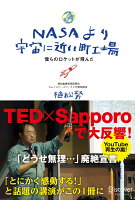

北海道の田舎の会社で宇宙開発をしている、植松努氏。

彼は周りから「無理だ」と言われても、失敗を繰り返しながらも工夫を続け、民間での宇宙開発に挑み続けています。そんな彼がTEDで語ったスピーチがとても感動的でしたので、ぜひこちらをご覧いただけたら幸いです。

公演を文字起こししたものは以下で読めます。

「どうせ無理」は、ラクしたいから 宇宙へ挑む男が語る、自信の育て方・奪い方

夢や目標を語る人々に対し、「どうせ無理だ」と簡単に決めつけてしまう人がいます。植松努氏は、この言葉が多くの人から自信や可能性を奪っているといいます。周囲から無理だと言われながらも、民間での宇宙開発…

「どうせ無理」という言葉が、多くの人から自信や可能性を奪っている

夢や目標を語る人々に対し、「どうせ無理だ」と簡単に決めつけてしまう人がいます。

植松氏は、この「どうせ無理」という言葉が、多くの人から自信や可能性を奪っているといいます。

これは人間の自信と可能性を奪ってしまう最悪の言葉です。でも、とっても簡単な言葉なんです。これを唱えるだけで何もせずに済んでしまうから、とってもらくちんになれる恐ろしい言葉でもあるんです。こんな言葉で未来を諦めさせられてしまった人たちは、自信を失ってしまうんです。でも人間は生きていくためにはどうしても自信が必要なんです。

「どうせ無理」という言葉を使うのは、やったことがない人たちです。

自信をなくしてしまった人たちの中には、他の人が頑張ったら困るから「どうせ無理」といった言葉をかけて、努力を邪魔するようになってしまう人たちがいるのです。

「どうせ無理」を無くせば良い社会が来ると思ってます。でも、僕一人にできることは限りがあるからどうしても仲間が欲しいんです。これは僕の代では終わらない夢かもしれないんです。だからこそ、皆さんの力を貸して欲しいんです。

皆さんが今日から「どうせ無理」という言葉に出会ってしまった時に「だったらこうしてみたら」と言ってくれたら、ただそれだけでいつかこの「どうせ無理」という言葉が無くなってこの世からいじめも虐待もなくなるんです。

だから、ぜひ皆さんの力を貸してほしいんです。

学問というものがあります。僕らは学問を学んできました。では、学問というのは誰かに評価されるためのものだったんでしょうか? とんでもない間違いですね。学問っちゅうのは、社会の問題を解決するために人類が生み出したもんなんです。必死になって築き上げたもんなんです。

じゃあ、教育ってなんでしょうか? 教育っていうのは失敗の避け方や責任の避け方っちゅう要領の生き方を教えてくれるhow toなのでしょうか? 全然違いますね。教育というものは死に至らない失敗を安全に経験させるためのものだったんです。

でも、それがすっかりおかしくなってしまったんです。なぜかというと失敗をマイナスだと思っている大人がたくさんいたからです。その人たちが皆の可能性と自信を奪ってきたんです。

自信を取り戻すためのとてもいい方法

そんな自分たちの自信を取り戻すためのとてもいい方法、それは「やったことがないことをやってみる」ということです。

やったことがないことをやってみるだけで小さな自信が湧いてきます。もちろん、やったことがないことなので、失敗もします。

でも、その時に失敗した自分を、逃げた自分を、諦めた自分を責めないでください。へこまないでください。(中略)(そういう時は)「ただ今成長中」って言えばいいのです。そしたらプリっと一皮むけるんです。だから失敗した時はぜひ、「ただ今成長中」って言ってみてください。

私たち皆、生まれて初めての1回きりの人生をぶっつけ本番で生きているのです。ぶっつけ本番だから失敗して当たり前です。(私なんて、失敗だらけです…)

失敗はよりよくするためのデータだと思って乗り越えて欲しいのです。

植松氏はご著書「NASAより宇宙に近い町工場」の中で次のように述べています。

日本人の宇宙開発は、1955年、糸川英夫さんが片手で持てる小さなロケットを作ったところからスタートします。あまりにも小さいロケットだったので、「くだらない、こんなものを作って何になる」と言われていましたが、ずっとやり続けた結果、月まで探査機を送れるようになりました。

(中略)

どんなものも最初は小さくて、そして価値が分からないんです。世界で初めてのものを知っている人間はそれまでいないからです。世界初のものは、マーケットリサーチしたって答えなんて出るわけがありません。マーケットリサーチで得られるのは、すでにあるものの情報だけです。だから国家主導の世界初はこの世にないんです。世界初はすべて、個人が自腹でやってきました。

この本をお読みになっているあなたも、個人の自腹という点では同じです。あなたも、これから先、世界を変える可能性があります。「そんなこと言ったって、一人じゃ何にもできないだろう」と思ったかたもいらっしゃるかもしれません。しかし、坂本龍馬は何人いましたか?一人ですよね。エジソンも一人です。歴史は、一人の人間が変えてきました。

「いやあ、彼らは別格だよ。俺なんか普通だから無理、無理」と考えるのはとても簡単なことですが、それは美しい謙遜ではありませんね。楽をするための言い訳でしかありません。

思うが招く

もちろん、現時点では、ただ生きていくことだけでも大変な状況の方々も多くいることと思います。

私も「ものみの塔によって苦しんでいる方へ」のページでも書きました通り、子どもの頃は「あと一日だけ生きてみよう」と自分に言い聞かせながらなんとか生きていた時期もありましたから、新たな挑戦をするなんていうのは夢のような話でした。

そのような時には、自分自身に対して、また人に対して「どうせ無理」という言葉を使わない、と決めるだけでも人生が断然違ってくると思います。

植松氏は、小さい頃から飛行機やロケットが好きでしたが、やったことがない人は「できるわけない」と散々言いました。でも彼の母は「思うが招く」と教えてくれ、思い続けたらロケットを開発できるようなりました。「そしてこれから先、僕らがやっていくべき事は、できない理由を探すことではない、できる理由を考えることです。ただそれだけで世界はあっという間に良くなるんです。」と語ります。

私は幼少期より、「そんなことやっても時間の無駄!どうせもうすぐハルマゲドンが来るんだから」「そんなことするヒマがあったら奉仕に行きなさい」といった言葉をかけられ様々なチャンスを与えられず、虐待を受け、自分で物事を考えない、動かない人間となっていきました。

でも長い年月をかけ、徐々に動けるようになり(今でも思考や動作は遅いですが)、また「より良い人生を歩むヒントをくれた本」のコーナーでもご紹介しています、「心の壁の壊し方」を読んで、少しずつですが心の壁を壊していくことができました。

二つの夢

また今では、子どもの人権を守るための夢と、保育の仕事での夢があります。

どちらの夢も、3年前までの自分では全く想像ができなかったことです。

私は保育関係の仕事をしていますが、日本の保育と育児がより楽しくなるように、少し珍しい内容の仕事をしています。

近い将来、保育や育児の現場で、今私が行なっていることがスタンダードになればいいなという夢を持って、個人事業で行なっています。

これはとてもお世話になっていた、ある保護者の方からの提案から始まった仕事でした。これからもう一つの仕事をしようと思っていたので「もう保育業は辞めようと思います。今までお世話になりました」とご挨拶した時に、「どうか辞めないでほしい。このような新しい形の保育業を、ぜひ始めてほしい。日本中に、必要としている方々がいるはずだから」と提案され、スタートさせました。(それでも、もう一つの仕事ももうすぐ開始します)

あの時に私を引き留めてくれ、新しい形の仕事を提案してくださった保護者の方には心から感謝しております。おかげさまで、多くの親御さんにこの形の保育業が必要だったことを知り、感謝されるようになりました。

それでもまだ軌道には乗らず、アルバイトをしながらの生活ですが、工夫をしながら進めて行こうと思っています。

歌は音痴だし、手先は不器用で工作はひどい仕上がり(過去のクリスマスツリーの記事をご参照ください…(^^ゞ)…といった向上の余地が非常にある私ですが、それでも小さな子どもたちが「真彩さんに会いたい」と言って、会えない日も毎日私の事を待っていてくれる、会えば歓喜の声を上げて抱き付いてきてくれる、そんな幸せな毎日を過ごしています。

子どもたちが自信を持ち新たな挑戦に取り組むようになるために

私は今でも苦手なことがたくさんあるし、辛い経験をしてきたからこそ、子どもたちの気持ちがよく分かります。

だから絶対に「どうせ無理」なんて心無い言葉をかけることもないし、できなかったからといって責めることもありません。ただその努力を褒め、できた時には一緒に喜びます。そうすると子どもたちは自信を持ち、新たな挑戦に取り組みます。

少し年齢の大きな子どもになると、私にいろいろなやり方や勉強も教えてくれるので、それが彼ら自身の喜び、自信につながっていきます。(これは、ごく一般的な学歴の親御さんが子どもたちを東大に入れた際のやり方だそうです)

苦手なことはカバーし合い、自分の得意なことで自分も人も助ける、そしてお互いに自信や可能性を高め合える、そんな世の中になったら本当に素敵だと思います。

植松 努 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2009年11月