アルバイトの仕事でいつも真っ白に 私は今年、あるラーメン屋さんでアルバイトをしていたのですが(その時の記事はこちらです )、結局そのラーメン屋さんも短期間しか働けませんでした。

学生時代や20代前半の頃は様々なアルバイトを、とろいなりにもなんとか業務をやっていて数年間働けていたのですが、今回は短期間のうちに働けなくなってしまいしました。何か大きなミスをしたりいじめられたわけではありませんが、精神的に追い詰められるようになってしまったからです。

それは、「自分はどんなに頑張っても、周りの人たちのようにうまく働くことはできない」と気が付いたから、そしてオーナーのA氏が大変な苦労をしながら成長させてきたこのお店を、私のせいで評判を落としてしまったら取り返しのつかないことになってしまう、という不安が募ったからです。

私は飲み込みや物覚えが悪く、周りの人たちがすぐに記憶できる内容もなかなか覚えられないので、メニューや店内の写真を撮らせてもらい、自宅で数時間かけてメニューとテーブル番号とマニュアルをノートと単語帳にまとめて暗記をしてからアルバイトに臨んでいたのですが、それでも実際に働く場面になるとしばしば頭の中が真っ白になってしまい、せっかく時間をかけて覚えてきたことも抜け落ちていました。

心療内科受診を勧められて そんなこともあり、仲の良い友人に「発達障害だと思う。病院を受診したほうが良いと思う」とアドバイスされ、人生で初めて心療内科を受診しました。

自分でも以前から、自分のこの何事もうまくいかない現象について、何となくおかしいなあと気が付いていましたが、「まあ、誰にでも苦手なことはあるし、それにうまく仕事ができなかったりミスが多いのは相貌失認のせいとか、疲れのせいかもしれないし…」と思って受診したことはありませんでした。

受診する前に、長年私を見守ってくれている方にも相談したところ、「最初に会った時から発達障害関係なんだろうなと気が付いていたよ。ショックが大きいと思って言わずにいたけど。」と言われ、「ああ、もうこれはほぼ間違いないなあ…」と思いながら都内の病院に予約してから行きました。

受診 診察は女医さんが担当してくださったのですが、診断の結果、やはり私には発達障害の要素があり、それに加えて幼少期の虐待のトラウマによって症状が強く出ていることが分かりました。

予想通りの結果だったとはいえ、「私には相貌失認以外にも障がいがあるのかあ…」としばらくは非常に落ち込んで、眠れない、涙が止まらない、呼吸を無意識のうちに止めてしまう、横になっていると、地中に落ちていく感覚に襲われる、普段できていたことができなくなってしまう、という状況になりました。

病院に行く際に、その仲のよい友人が「病院に付き添おうか?」と言ってくれましたが、非常に忙しいスケジュールをこなしている友達に悪いと思って「一人で行けるから大丈夫。」とその申し出を断ってしまいましたが、後から考えればやっぱり付き添ってもらえば良かったなあと思いました。

というのも、一応メモを取りながら先生の話を聞いていたのですが、話を集中して聞くことが難しい私は「もしかしたら何か重要なことを聞き逃したかも」と帰宅してから不安になったからです。そして自分のメモの字がとても汚くて、読めない文字もあったからです…(>_<)

また、このホームページの中で「もし心療内科や精神科を受診される場合には、勇気を出してご自分がエホバの証人であったことを、お医者様におっしゃってください」と書いていたのに(こちらのページです )、自分は宗教名を言えなかったのです。しばらく経ってから、実際に受診をされる方の気持ちにまだまだ理解が足りなかったと自己嫌悪に陥りました。

あえて言わなかったのか、それとも言えなかったのか自分でも分かりません。でももし今後また受診することがあれば、その時には言おうと思います。

なぜものみの塔脱会後17年経過してからひどく落ち込んだのか ものみの塔を脱会してから17年も経っているのに、今年どうしてここまで落ち込んだのか、考えてみました。

子ども時代を思い出す作業をして、過去の記憶がよみがえってきたため…過去記事「ずっと死のうと思ってた」と「なぜ私の母はものみの塔に入信し、その結果私のような子どもができあがってしまったのか」(下記参照)の記事を書くにあたり、ものみの塔関連の本などを読んだり、一生懸命過去を思い出そうとしたり、妹に事実確認をしたりしていくうちに、封印していた過去の記憶がよみがえってきて、苦しみ始めました。記事を書いてからしばらくは「すっきりした!」と思っていましたが、あとからじわじわときました。

ものみの塔によって精神を病む人たちが多いことを知るようになり、「なぜもっと早く行動をしなかったのか」と自分を責め始めたため…私は子どもの頃、虐待を受ける子どもたちを目の当たりにしていても、通報をしませんでした。

私が立ち直ったきっかけとこれからの夢 ものみの塔によってボロボロにされた心の傷はどこまでも深いものだと改めて感じ、相変わらずの自己肯定感の低さが浮き彫りとなった2017年でしたが、記憶力の悪さは抜群(?)なので、数年後には「まあ、そんなこともあったかなあ」となっているかもしれません(^^;

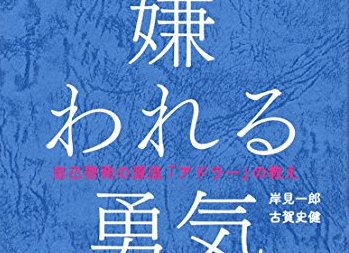

今は、ほぼ普段通りの生活ができる位までには回復していますが、今回も私の心の回復に役立ったのはやはり本でした。子どもの頃から、自分の心を奮い立たせる言葉に出合った時、また心を動かす本と出合った時にはノートやメモ帳などに内容を書き記してきたのですが、そのようにしてきて本当に良かったと思いました。

また、一旦は非常に落ち込みましたが、これまで人生の仕組みなどについて勉強してきたことや、発達障害について調べていた友人たちのアドバイスが心の回復にとても役立ちました。

私はすべてのことに意味がある、と信じているので、自分に障がいがあるということは、症状や程度は千差万別とはいえども障がいを持つ他の方々の気持ちも多少なりとも理解できる、それはこれからの人生においてプラスとなると考えています。

数年前から準備を始め、昨年開業した新たな仕事も結局軌道に乗らず、辞めることにしましたが、この仕事は自分には合わないと分かっただけで勉強になった、この仕事を通じて仕事の先輩方や同期の仲間とのご縁をいただけただけでも良かった、失敗をした分、一歩成功に近づいた、と考えるようにしました。

そして最近、また新たな夢を持ち始めました。

発達障害を理解し生きていくための対処法を学んだサイト 発達障害についていろんなサイトや本を読みましたが、私にとってはこのサイトのマンガが分かりやすく、ユーモアもあって良かったです。

単行本も出ています。ただし、どちらも比較的下ネタが多いので、苦手な方はご注意くださいませ。

ゆうきゆう/ソウ 少年画報社 2015年05月25日